圣博馆藏 | 放榜时刻:古代学霸的“上岸”狂欢

Ⅰ

「 什么是“金榜题名”? 」

科举时代的“热搜登顶”

在古代,读书人的终极梦想就是“金榜题名”,也就是科举殿试的录取名单上有自己的名字。这个说法出自五代王定保的《唐摭言》,记载了一位叫何扶的学霸,接连收到考中的捷报后嘚瑟地写诗:“金榜题名墨尚新,今年依旧去年春。”

放到今天,大概就是高考放榜时发现自己进了清华北大,或者考研成功上岸后发朋友圈:“又是熟悉的录取通知书~”

Ⅱ

「 放榜=人生重启键 」

从寒窗苦读到官场新秀

放榜的那一刻,就是古代读书人命运的转折点。考中的进士们瞬间从“备考狗”升级为“体制内新人”,开启仕途副本。

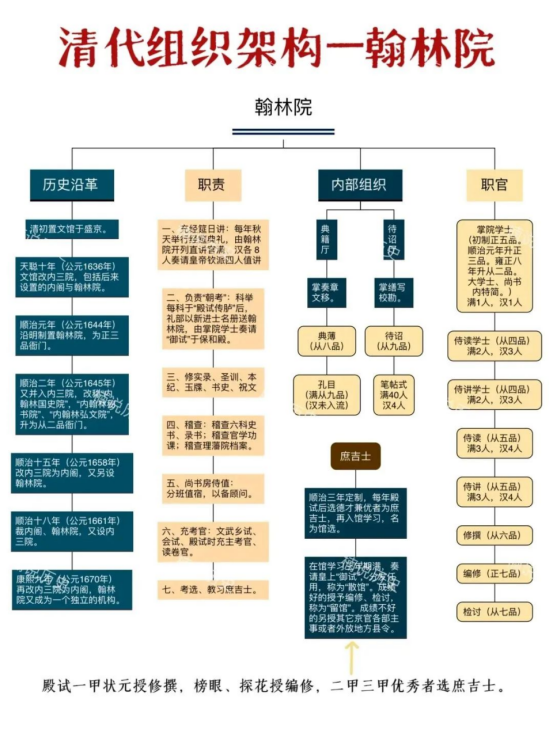

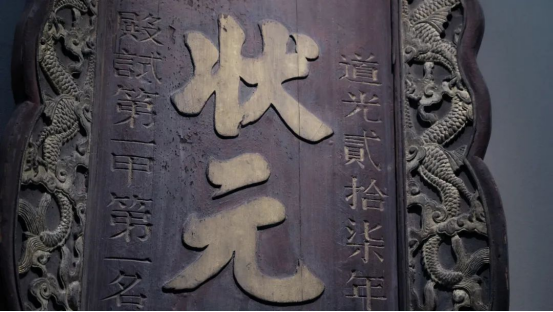

状元:殿试一甲第一名,直接授予翰林院修撰一职(意味着有更多机会接触朝廷高层和重要事务,专门给皇帝写文件)。

榜眼、探花:殿试一甲的第二名和第三名,翰林院编修一职(同样在翰林院任职,有机会参与重要的文化和学术活动)。

二甲、三甲进士:部分先当三年“翰林院实习生”(庶吉士),考核通过后,优秀的留京任职,剩下的分配中央各部或地方任职。

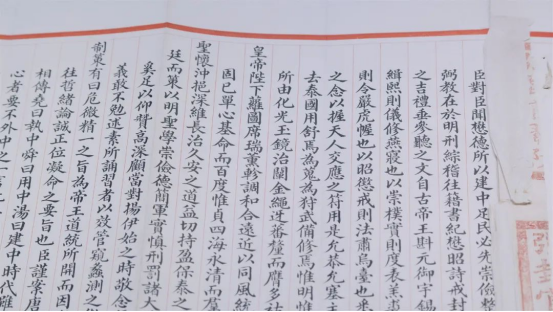

在古代,读书人的终极梦想就是“金榜题名”。殿试放榜时,上榜者不仅能获得官职,还会领到象征身份的“官服”——这才是真正的“上岸大礼包”。

清代官补 一品麒麟武官

尺寸:39cm x 39cm

圣旨博物馆藏

清代官补 三品孔雀文官

尺寸:39cm x 39cm

圣旨博物馆藏

清代官补 四品鸳鸯文官

尺寸:39cm x 39cm

圣旨博物馆藏

清代官补 五品白鹇文官

尺寸:39cm x 39cm

圣旨博物馆藏

清代官补 九品蓝雀文官

尺寸:39cm x 39cm

圣旨博物馆藏

从金榜题名到补子加身,古代学霸的“上岸”不仅是名次变化,更是一场从服饰到阶层的全方位升级。

Ⅲ

「 放榜日的名场面 」

古代版“查分现场”比现在刺激多了

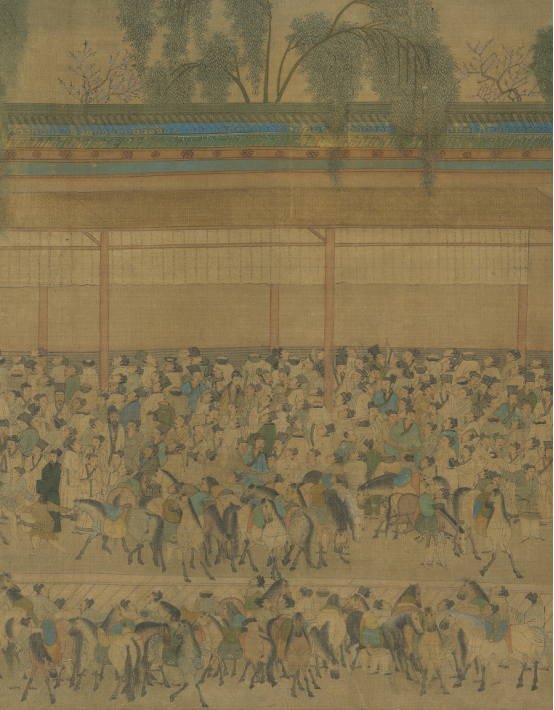

明 观榜图(局部)

「 唐代“撕榜暴动”事件 」

据《唐摭言》记载,唐元和六年放榜时,围观群众太多,直接把贴榜的墙挤塌了。更有一群落榜考生当场暴走,撕毁榜单泄愤。礼部官员无奈,先挂一张空白榜安抚群众,等大家冷静了再偷偷换上真榜。

「 范进中举:科举PTSD典型案例 」

《儒林外史》里的范进,考了20多年才中举,放榜时直接喜极而疯,他先是“往后跌倒,牙关咬紧,不省人事”,被救醒后又拍手大笑,满街疯跑。这要是放在现代,大概就是“高考复读生查分后晕厥送医”的新闻……

「 宋代“榜下捉婿” 」

放榜当天,富豪和高官们会蹲守在榜单下抢女婿,尤其是状元、榜眼、探花,简直是“婚恋市场顶流”。宋仁宗年间,有人为了逼状元当女婿,甚至假传圣旨威胁,堪称古代版“霸道总裁抢亲”。

从金榜题名到现代考试,改变的是形式,不变的是对“知识改变命运”的信仰。

当我们凝视那些精美的补子图案时,看到的不仅是等级制度,更是一个民族延续千年的进取精神。